El museo, que se inauguró el jueves 28, es el proyecto más destacado en España en décadas y marcará un paseo obligado para locales y visitantes: no existe en la capital otra propuesta que establezca un diálogo entre obras de grandes maestros y otros objetos dispares

Todo aquel que haya visitado el Hermitage en San Petersburgo recordará una sensación inédita en los museos madrileños, por otra parte sobresalientes: sus espacios no solo albergan cuadros o esculturas. El factor diferencial del Hermitage es la variedad de sus colecciones, que incluso hace años permitía reflexionar sobre una cuestión hoy en boga: cómo establecer museográficamente el diálogo entre objetos en apariencia dispares y hasta “menores” respecto a la producción de los grandes maestros; objetos de uso o que fueron de uso —carrozas, cristales, porcelanas, platería…—; los que al final constituyen el corazón de las colecciones reales europeas. Sobre todo, qué puede aportar ese diálogo a la hora de revisar nuestras categorías estancas, cómo puede transformar las historias que van contando las piezas variopintas, una al lado de otra, durante el recorrido.

La conversación entre la carroza, el huevo de Fabergé o el cuadro de un maestro clásico que asombra a los visitantes en el Hermitage es lo que se echaba de menos en esta ciudad; cierta mezcla de objetos fascinantes y heterogéneos que juntos, y sobre todo museados —pues una pieza se percibe de forma muy diferente en un palacio o en un museo—, construyen narraciones sorprendentes a los ojos del visitante.

Esa conversación tiene ya su lugar desde este jueves en Madrid, en un edificio al lado del Palacio Real al que se accede por una entrada discreta que no permite sospechar la contundencia del espacio interior: más de 40.000 metros cuadrados, distribuidos en siete pisos. El recién inaugurado edificio de la Galería de las Colecciones Reales, diseñado por Tuñón y Mansilla —muerto el último prematuramente sin ver la obra acabada—, tras ganar un concurso internacional, es el contenedor para el proyecto ideado desde Patrimonio Nacional, cuya filosofía primera es tratar de acercar dicho patrimonio a los ciudadanos; permitir que lo hagan suyo porque es suyo. De hecho, a pesar de haber sido los objetos atesorados, generación tras generación, por los monarcas españoles —muchos, coleccionistas sagaces—, se trata de unas colecciones públicas. Es la diferencia notable frente a las de la monarquía británica —también parlamentaria—, propiedad de la familia real. Todos recordamos la reciente noticia de los 32.000 cisnes, herencia personal del rey Carlos de Inglaterra a la muerte de su madre, la reina Isabel.

Aunque se debería tal vez empezar por el principio de este proyecto de Estado, en sus orígenes ligado al Gobierno de Azaña. Si el concurso internacional fue convocado en 2002, la obra se terminaba en 2015 tras algunos retrasos, en parte debido al descubrimiento de unas ruinas arqueológicas, un buen trecho de la muralla árabe de Madrid, que los arquitectos ganadores —los citados Tuñón y Mansilla— decidieron incorporar al proyecto y que es hoy visitable, uno de los puntos de mayor atractivo en el paseo. Otros acontecimientos fueron retrasando la apertura, que se produce por fin ahora, dos décadas después de la convocatoria del concurso.

El edificio, una pieza arquitectónica cuyo interior merecería la pena visitar incluso sin piezas expuestas, tiene un toque elegante, con algo a la vez eficaz, dúctil y en este caso majestuoso, por las piezas de gran tamaño que tiene que albergar. En momentos del recorrido, organizado a través de rampas para ir moviéndose por las salas enterradas a la manera de la ampliación del Louvre, se abren ventanales donde los jardines del Campo del Moro parecen entrar en el edificio, habitarlo. No está mal como metáfora, ya que Patrimonio Nacional no solo aglutina y tiene bajo su tutela palacios y conventos excepcionales —desde El Escorial o Aranjuez y La Granja a las Descalzas, Las Huelgas o Yuste—, sino un ingente patrimonio relacionado con la protección del medio natural y de enorme importancia para la institución.

Pero, ¿Qué pasa con la arquitectura desde fuera y desde abajo, cuando vamos caminando por Madrid Río entre Matadero y la Ermita de la Virgen del Puerto? Confieso que también me perturbaba al principio: ¿Qué hace ese edificio rompiendo la visión del Palacio Real a la cual estamos acostumbrados? Y confieso también que me costó acertar a ver el bloque como el muro de contención que estaba en la mente de los arquitectos, si bien ahora, después de paseos y miradas, me he reconciliado con la propuesta, igual que al cabo de los años no concebiríamos el Met o el Prado sin sus ampliaciones o esa pirámide del Louvre que durante un larguísimo tiempo nadie entendía qué hacía allí. Sea como fuere, este tema, en boca de muchos, nos coloca frente a una cuestión nada sencilla: la pertinencia de la intervención —y hasta dónde— en los edificios históricos. Pese a todo, la arquitectura ha ido sufriendo inevitables transformaciones a lo largo de la historia —un buen ejemplo son las propias catedrales— y, en cualquier caso, mejor una intervención contemporánea medida y no el ejercicio de historicismo en la catedral de la Almudena, que contamina radicalmente el entorno del Palacio Real.

(añadido al contenido del artículo: WEB DEL SITIO: https://www.patrimonionacional.es/actualidad/galeria-de-las-colecciones-reales)

¿Qué encontraremos dentro del contenedor durante la visita? Convendría aclarar, en primer lugar, que no se trata de un museo, sino de una galería, la Galería de las Colecciones Reales, explica la directora, Leticia Ruiz, antes conservadora de Museo del Prado. Dicho de otro modo, la labor de la institución es servir de escaparate —de galería— para un patrimonio de más de 170.000 piezas, repartidas entre los citados museos y conventos, unidos a otros “activos” menos conocidos para buena parte de la población, si bien custodios de fondos inigualables desde el punto de vista histórico y documental. Me refiero al archivo y la biblioteca de Palacio, donde se guardan tesoros bibliográficos y fotográficos que van asomando de manera tímida, aquí y allá, en el recorrido de la Galería, entre otros el Códice Trujillo del Perú, un manuscrito con dibujos en acuarela y plumilla de finales del XVIII, procedente de la Real Biblioteca.

La Galería hace alarde de un discurso abierto y, a pesar de que la mayor parte de las obras conformarán su exposición permanente, más de un 30% de las 650 piezas mostradas rotarán entre la galería y su lugar de origen. Nada de qué preocuparse: no se trata de vaciar de contenido palacios y conventos, al contrario. Algunas de las piezas exhibidas son “préstamos temporales” y en ningún caso se ha despojado a los lugares de origen de la totalidad de tesoros más preciados. Se trata de propiciar el diálogo entre piezas, que se revalorizarán, ya que en el contexto de un palacio o un convento tantas obras pasan desapercibas a los ojos menos entrenados (e incluso a los muy entrenados). Contemplar las obras en la galería de Madrid animará al visitante neófito a visitar los lugares de origen, a tratar de conocerlos mejor.

Así, dos de los cuadros más emblemáticos —un patinir de El Escorial y un caravaggio del Palacio Real— subrayan su potencia en este montaje, igual que la poderosa escultura en madera de Luisa Roldán —bastante desapercibida hasta ahora— o las columnas de Churriguera, que abren el recorrido de la colección, y que antes se encontraban junto a la puerta de Incógnita en el Palacio Real. O la Virgen de Lavinia Fontana, artista a la cual dedicó una muestra en el Prado Leticia Ruiz, también en El Escorial. La inauguración de la Galería ha sido, además, una estupenda ocasión para restaurar tantas de esas piezas donde se evidencia la riqueza y variedad de la propia colección: pinturas, esculturas, tapices, muebles, carrozas, libros, abanicos, bronces, porcelanas, bordados, fotografías, relojes; objetos unidos a las industrias del lujo —La Real Fábrica de Tapices de Madrid; la de Cristales de La Granja; la de Porcelana en el Buen Retiro en Madrid, con laboratorio de piedras duras y mosaico; la de Tejidos de Seda en Talavera de la Reina y Valencia; la de Relojes o la de Platería de Martínez, en Madrid— que revelan un potente entramado comercial a partir del XVIII y que podrían inaugurar un camino inexplorado para la recuperación de la alta artesanía hoy, a partir de talleres o actividades formativas.

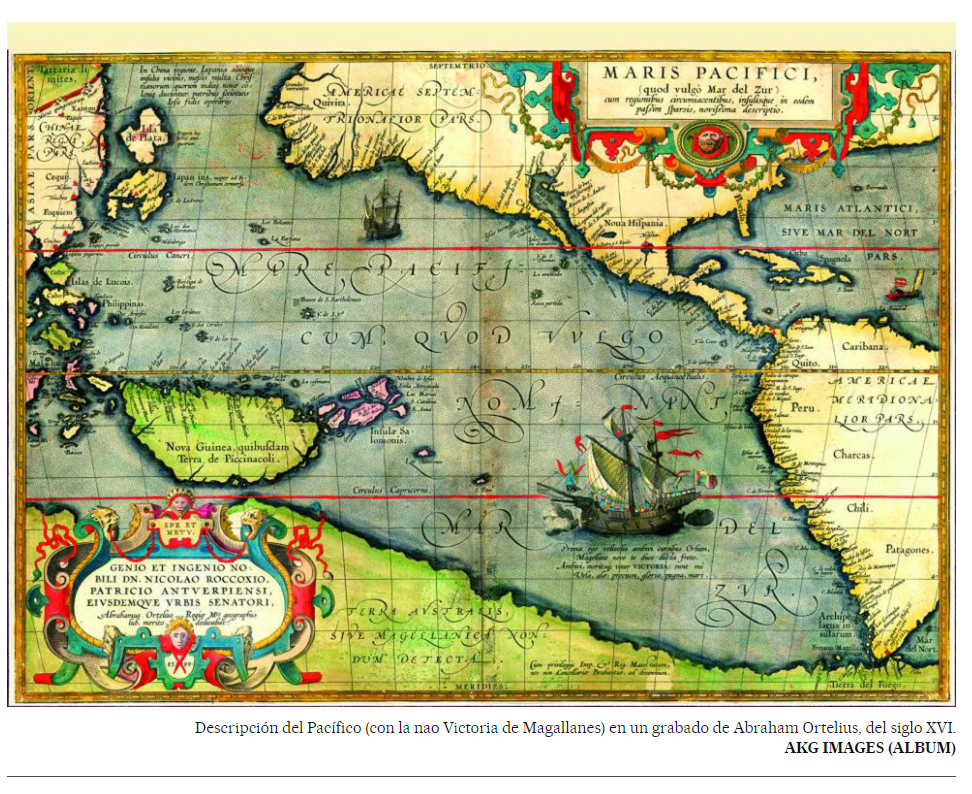

Es apasionante presenciar el diálogo entre las piezas coleccionadas al cabo de los siglos por las dos dinastías —Borbones y Austrias—, en un recorrido cronológico con un montaje inteligente que flexibiliza el trayecto y potencia relatos cruzados donde se rompe lo temporal y se anima lo temático. Es emocionante ver entretejidos los pequeños universos que crean los objetos en cada uno de los reales sitios; ver la conversación que se establece entre los tapices inspirados en El Bosco sobre cartones de Pieter Brueghel El Viejo de mediados del XVI; la cómoda de Mattia Gasparini, José Canops y Antonio Vendetti; la pericia miniaturista de Juan de Flandes en un políptico que la reina Isabel la Católica se llevaba con ella allí donde fuera; un enfriador de la Dinastía Qing del XVIII y coleccionado por Isabel Farnesio, protagonista de otro ámbito explorado en el recorrido: mujeres mecenas y coleccionistas y patronatos reales femeninos, los espacios donde monjas y patronas desarrollaban su mecenazgo artístico.

La visita despertará, seguro, una enorme curiosidad y entusiasmo ante la calidad y variedad de los tesoros y, de hecho, solo decae en el siglo XX, por diversas cuestiones que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra historia reciente. Queda la pregunta incómoda que algunos se hacen: ¿era necesario llevar a cabo un proyecto tan costoso en tiempo y en recursos? ¿No hubiera sido mejor emplear los fondos en otros museos ya en marcha y necesitados de apoyo? Comprendo lo lícito de la duda, no obstante, tras 20 años de haber puesto en marcha un proyecto parece una pregunta meramente retórica: hubiera sido peor dejarlo inacabado. Lo único que podemos pedir, pues, ahora a la Galería de las Colecciones es que nos ofrezca una propuesta atractiva y seria, que ponga en valor las colecciones, y eso, al menos en mi opinión, lo han conseguido. Será un paseo obligado para locales y visitantes. Una primera visita entre muchas, presiento, porque la propuesta es riquísima y merecerá la pena volver.

FUENTE: DIARIO EL PAÍS / ESTRELLA DE DIEGO.