El Telescopio Muy Grande, ubicado en el desierto de Atacama en Chile, detecta esta gran mancha negra, cuya naturaleza y origen continúan sin conocerse

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/PBN37ULM7FA4JERF6PINFKCAUQ.jpg)

Desde hace más de 30 años se han podido observar manchas oscuras en Neptuno. En el gigante helado aparecen y desaparecen estos vórtices de escala planetaria, similares en extensión a la Tierra, y su naturaleza es una incógnita más allá de lo que se puede observar en su atmósfera. Para profundizar en este misterio cósmico, un consorcio internacional publica hoy en la revista científica Nature Astronomy el análisis del fenómeno desde un telescopio terrestre, el primero que ha logrado captar y analizar la gran mancha oscura.

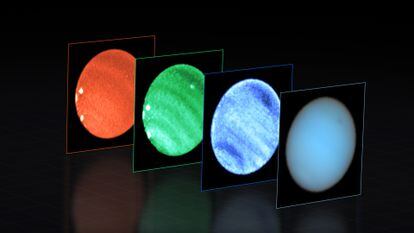

Gracias al Telescopio Muy Grande (VLT, por sus siglas en inglés), el grupo liderado por Patrick Irwin, profesor de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, ha sido capaz de identificar a los aerosoles (cualquier partícula sólida o líquida que interfiere con la luz del Sol) como los causantes del oscurecimiento en la formación nebular respecto al fondo azulado común de la atmósfera de Neptuno. El equipo de Irwin escribe en el estudio que han sido capaces de analizar la luz solar reflejada por el planeta a diferentes longitudes de onda, pasa así poder determinar la altura a la que se encuentra la mancha o la naturaleza de su oscurecimiento respecto al resto de la atmósfera. Y todo ello con la ayuda del instrumento MUSE del Observatorio Europeo Austral, situado en un cerro del desierto de Atacama en Chile, donde se encuentra el VLT.

El estudio de la atmósfera más externa de Neptuno apunta a la presencia de neblinas, nubes de hielo de metano y, a mayores profundidades, de sulfuro de hidrógeno. “Por debajo de las nubes de sulfuro de hidrógeno, los modelos indican la presencia también de nubes de hidrosulfuro de amonio o agua, pero a falta de observaciones a tales profundidades la presencia de estas últimas no se han podido confirmar aún”, aclara el coautor Daniel Toledo. Para el físico del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), lo más importante de su trabajo es comprender que la mancha oscura de Neptuno está producida por el cambio en la naturaleza de los aerosoles en la profundidad del planeta, no por un claro entre las nubes tormentosas a esas alturas.

La sonda Voyager 2 en 1989 y el telescopio Hubble en 1996 lograron en sus periplos espaciales instantáneas de diferentes grandes manchas intermitentes en Neptuno. Fotografías útiles para determinar el tamaño y forma de los fenómenos, “básicamente una descripción externa de los vórtices”, aclara Toledo. Pero para conocer su composición, los científicos han requerido del instrumento MUSE del VLT, que es capaz de realizar un análisis del “espectro completo del vórtice, en muchas longitudes de onda” gracias a técnicas espectrográficas. Algo que sorprende de la mancha es que “a partir de una determinada longitud de onda, a los 700 nanómetros, desaparece”, detalla el físico al describir el modelo tridimensional de los resultados de su investigación.

“Gracias a la variación de la absorción del gas metano con la longitud de onda, podemos establecer desde que profundidades estamos observando la luz reflejada por la atmosfera”, explica el científico del INTA. Esto indica que el fenómeno que se ve ocurre en las partes altas de la atmósfera del planeta helado, a niveles de presión de 4-5 bares, que se encuentra por debajo de nivel de condensación de las nubes de metano que se observan en las clásicas fotografías de Neptuno. Toledo traza un símil terrícola: “En la Tierra ocurre lo mismo con la luz ultravioleta, que se absorbe mayormente en la estratosfera por el ozono. De aquí que si observamos la Tierra desde fuera de su atmósfera, la luz reflejada en el ultravioleta se debe a las interacciones entre la luz solar y la atmósfera a alturas por encima de la capa de ozono”.

Pese a ser consciente de las limitaciones del estudio que se centra en la capa externa del planeta, Toledo celebra “saber que la mancha oscura es el resultado de un fenómeno atmosférico que está ocurriendo a unas profundidades donde nuestro conocimiento es muy limitado por la falta de observaciones directas”. El propio trabajo aclara que sigue siendo una incógnita qué es lo que provoca el movimiento dentro de la gran mancha, aunque los científicos teorizan con que “podría estar relacionado con la fotólisis de determinados gases” en el gigante.

Los investigadores Irwin y Toledo destacan ser capaces de lograr desde la Tierra una imagen con tanta información del séptimo planeta del sistema solar. Pero el coinvestigador subraya que el futuro de la investigación requerirá de sondas espaciales para poder sobrepasar los límites de los modelos actuales: “El siguiente paso sería lógicamente tener una misión dedicada a estos planetas [Urano o Neptuno], ya que los Gigantes de hielo son los únicos planetas del Sistema solar que no han tenido una misión dedicada a ellos”. Toledo asegura que enviar sondas será de “máxima prioridad” para la NASA en los próximos años, debido al conocimiento que estos satélites naturales pueden ofrecer sobre el origen del Sistema solar o su ayuda en la exploración espacial, por su similitud con los exoplanetas que se estudian en la Vía Láctea.

Fuente: El País/ Jon Gurutz Arranz.

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/BRHOOHANG5CJ5FUBWADRO5MKTM.tif)

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/LPXS7ARLKJYHHD6VUTVBZRTRXU.jpg)