Un diccionario con todas las historias y los personajes que el dibujante catalán creó a lo largo de su vida

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/OUX5LN2ENBH4ZGJ52IDELLLZCU.jpg)

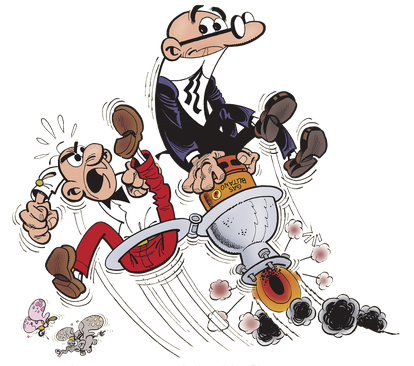

Si hay una cualidad que definió a Francisco Ibáñez (1936-2023) esa fue, sin lugar a dudas, su inmensa capacidad de trabajo. Durante más de setenta años, el historietista catalán recientemente fallecido “trabajó, trabajó y trabajó” (como solía decir él en sus entrevistas) creando una miríada de personajes, a cual más peculiar, que desataron las carcajadas de varias generaciones de lectores. Tras su marcha, nos queda su legado. Sirva el siguiente repaso de personajes de la a a la z como pequeño homenaje a ese “sumo hacedor” del cómic patrio. Genio, mito, maestro, referente y padre creador de todas esas criaturas tan entrañables que hoy forman ya parte del inconsciente colectivo español y que lograron traspasar fronteras.

Don Adelfo: Consejero sentimental de jóvenes con problemas amorosos cuyas recomendaciones, a menudo cargadas de buenas intenciones, producen justamente el efecto contrario al esperado. Bajito y con poblada barba, este “Celestino” frustrado y metomentodo, no puede presumir precisamente de sus artes como casamentero. Ibáñez lo creó tan solo un mes después de dar vida a Mortadelo y Filemón.

Bacterio, Profesor Saturnino: Reputado científico y biólogo de la T.I.A., con grandes dotes para inventar artefactos, gadgets y todo tipo de pociones y elixires, a menudo de poca utilidad para la organización en la que trabaja y con nefastas consecuencias para Mortadelo y Filemón, que casi siempre son los primeros en ponerlos a prueba a petición de su Superintendente. De hecho, el profesor Saturnino Bacterio es el responsable de la prominente calvicie de Mortadelo: una loción anticaída elaborada por el inventor arrasó la densa cabellera del agente. Bacterio está casado con otra científica llamada Miseria, a la que Ibáñez dedicó uno de sus álbumes.

Cohete, Tete: Adolescente amante de la mecánica y la pirotecnia, especialmente obsesionado con la motorización de cualquier trasto. De aspecto desgarbado y dientes prominentes, su pinta de gamberro esconde en realidad a un muchacho sin mala baba, pero cuyos inventos provocan catástrofes de toda naturaleza allá por donde pasa.

Chicha, Tato y Clodoveo: Trío creado por Ibáñez en 1986, en mitad de una importante crisis económica, con una inflación de aúpa y un paro desbocado. Tras abandonar la editorial Bruguera para formar parte de Grijalbo, al dibujante se le ocurrió la idea de crear una serie adaptada a aquellos tiempos de crisis, narrando las andanzas de este trío, que se había conocido precisamente en la cola del paro. Su motivación no es otra que la de encontrar un empleo estable, empresa en la que siempre fracasan. Sus historietas comenzaron a publicarse en la revista Guai!

Don Pedrito: Hombre bajito y de cabeza desproporcionada, con carácter benévolo, que viste chaqueta y sombrero. Nació como personaje de marca de la casa Pedro Domecq, para su brandi Fundador. Bruguera compró los derechos para publicar historietas suyas sin ninguna motivación publicitaria. El protagonista, un tanto torpe, deambula por las calles cruzándose con amigos y conocidos en situaciones en las que, con frecuencia, se manifiesta su incompetencia.

Esparadrapo, Doctor: Médico bastante chapucero, sin ninguna especialidad concreta en el campo de la medicina, que recibe a pacientes de alta alcurnia, con los que siempre se comporta de forma servil. Su escaso prestigio como doctor se ve menguado por la intervención de su ayudante, Gazapo, un hombre bizco y alelado al que le gusta poner en práctica sus conocimientos médicos utilizando al gato de la consulta como cobaya.

Filemón Pi: Responsable directo de Mortadelo desde que comenzasen a trabajar juntos en la Agencia de información, allá por 1958, manteniéndose dicha relación (jefe-subordinado) tras su posterior ingreso en la T.I.A., en 1969. Más bajo que Mortadelo, y con dos pelos más, es él quien sufre en primera persona casi todas las desgracias en sus misiones (cachiporrazos, aplastamientos, quemaduras, dentelladas, caídas por precipicios, rascacielos o desfiladeros…), casi siempre por culpa de su compañero de fatigas. Y aunque nunca logra atraparle en sus frecuentes persecuciones, cuando algo sale mal, en el fondo sabe que no podría trabajar sin él. De otro modo, tras décadas de convivencia, infortunios y misiones fallidas, habría renunciado a vivir a su lado en la Pensión el Calvario.

Gotera, Pepe: Patrón de obra, planificador y estratega de una empresa de chapuzas integrada por él mismo y su compañero, Otilio. Expertos en todo (más bien en nada), la pareja provoca catástrofes allá por donde va, casi siempre debido a la ineptitud y la glotonería de Otilio. Un ejemplo más de historietas protagonizadas por una de esas parejas de incompetentes, con roles de jefe y subalterno, que tanto gustaban a Ibáñez.

Haciendo el indio: Una de las primeras tiras creadas por Ibáñez en el verano de 1953, hace más de setenta años, para el suplemento A todo color, y publicada posteriormente en La Risa. La serie cuenta las peripecias de un alocado indio, algo inepto, cuyos planes a menudo terminan fracasando o perjudicando a quienes le rodean, denominador común en la mayoría de las series de Ibáñez.

Irma: Secretaria de la T.I.A., compañera de Ofelia, cuyo atractivo físico hace perder los papeles a Mortadelo y Filemón con bastante frecuencia. Creada por Ibáñez en 1987, en su nueva andadura en la editorial Grijalbo, debutó en la aventura ¡Terroristas!, pero dejó de aparecer paulatinamente en las historietas de comienzos de los años 90. En Alemania la bautizaron como Fräulein Tussy.

Jack Tortazo: Gángster peligroso cuya captura es encomendada a Mortadelo y Filemón, que se valen de un popular invento del profesor Bacterio para atraparlo: la máquina del cambiazo. Así, logran dar con el villano, que estaba en prisión, pero el invento de Bacterio intercambia sus respectivas ubicaciones: el gánster queda libre como una paloma, mientras Mortadelo, Filemón y el “Súper” acaban entre rejas.

Kinito: Personaje de carácter publicitario diseñado por los estudios Moro. Ibáñez realizó algunas historietas de este niño que adquirían una fuerza sobrehumana al beber la kina, un reconstituyente que comercializaba la empresa San Clemente. Acompañado de su travieso gato, el muchacho lograba resolver todo tipo de problemas que iban surgiendo a su paso.

La historia esa vista por Hollywood: Aunque Ibáñez heredó esta serie del genial Manuel Vázquez, en septiembre de 1958, logró seguir con buen tino la senda de su antecesor, parodiando numerosas biografías de personajes históricos, mitológicos o novelescos (como Caruso, Hamlet o Miguel Strogoff), a menudo protagonistas de grandes producciones cinematográficas de Hollywood.

Mortadelo Pi: Agente de la T.I.A. al servicio del Superintendente Vicente y cuyo responsable directo es su inseparable compañero, el agente Filemón Pi. Espigado, delgado, de nariz prominente y con gafas de varilla larga, tiene la portentosa habilidad de transformarse en prácticamente cualquier cosa, insecto, criatura o personaje. A pesar de su aparente ingenuidad, tiene ocasionales ramalazos de sagacidad, aunque no siempre en los momentos en los que más se necesitan, convirtiéndose, a menudo, en el causante de las desgracias de su inseparable compañero Filemón.

Numeríllez, Contable: Empleado de la T.I.A., más honrado que un buñuelo, que sufre en primera persona los efectos del transformador metabólico. El catastrófico invento del profesor Bacterio lo convierte en aprendiz de político corrupto, hurtando a diestro y siniestro todo tipo de artículos con el fin de revenderlos en una casa de empeños para ganarse un sobresueldo.

Ofelia Michelínez: Secretaria del Superintendente Vicente. Rubia, de pelo rizado y muy coqueta, mantiene una particular relación de amor-odio con Mortadelo, de quien está permanentemente enamorada, aunque solo es correspondida por el agente con bromas y burlas de todo tipo, especialmente relativas a su orondo aspecto. Mortadelo y Filemón suelen despertar su fuerte carácter desde que apareciese por primera vez en el álbum Los Gamberros (1978).

Percebe, 13 Rúe del: Casa de locos que Ibáñez siempre nos muestra de puertas adentro. El dibujante consigue la complicidad de los lectores eliminando la enorme fachada del edificio y dejándonos ver qué se cuece en su interior: una disparatada comunidad de vecinos integrada por un moroso llamado Manolo (evidente parodia del gran Vázquez), un ladrón, unos niños muy gamberros, una casera bastante tacaña, una ancianita que protege animales, un fabricante de monstruos, un inventor, un tendero que tima a sus clientes, un hombre que vive en una alcantarilla y una portera (además de un gato y un ratón, que se llevan tremendamente mal). Creada en 1961, la serie no se libró de la censura, que obligó a Ibáñez a sustituir al mencionado creador de monstruos por un incompetente sastre, que permanecerá junto al resto de vecinos hasta el final de la serie.

Quasimodo: Dromedario al que Mortadelo y Filemón tratan de adiestrar en la aventura Mascotas, aunque los agentes tienen la mala suerte de comenzar su tarea cruzándose con el inspector general de la T.Í.A., un tipo de aspecto chepudo, que tiene varios encuentros con el rumiante, a cual más inoportuno.

Rompetechos: Personaje favorito de Ibáñez. Creado en 1964 para la revista Tío Vivo, sus historietas narran las aventuras, más bien desventuras, de un hombre bajito cuya mala visión genera situaciones cómicas. Tras pasar por la revista Din Dan, y posteriormente por cabeceras propias (Super Rompetechos y Extra Rompetechos), con el tiempo dejará de aparecer paulatinamente, salvo en sus ocasionales cameos en otras series de Ibáñez. El dibujante lo resucitó en 2003, creando nuevas historietas suyas, adaptadas a los nuevos tiempos, que se estrenaron en la revista Top Cómic durante más de media década.

Sacarino, Botones: Personaje creado por Ibáñez en mayo de 1963 para la revista DDT, inspirándose en dos celebridades del cómic franco-belga: Spirou, creado por Rob-Vel en 1938, y Gaston Lagaffe (Tomás el Gafe), creado por André Franquin en 1957. Ibáñez otorgó a Sacarino una personalidad similar a la de Tomás, trabajando como ordenanza en una oficina en la que no hacía nada productivo, haciendo el tonto en sus ratos libres y ocasionando continuos problemas a sus jefes con sus meteduras de pata y despistes.

Trapisonda, Familia: Serie creada por Ibáñez por imposición editorial, siguiendo la exitosa línea iniciada ocho años antes por Manuel Vázquez con La Familia Cebolleta. Satiriza un entorno familiar integrado por un matrimonio, un hijo y un sobrino, aunque Ibáñez tuvo que darle una vuelta a la serie debido a un decreto de la censura que prohibía cualquier tipo de ridiculización de la autoridad de los padres, de la santidad de la familia y del hogar. Así, el dibujante modificó la estructura familiar original, convirtiendo en hermanos a sus protagonistas (Pancracio y Lucrecia) y en sus sobrinos a los niños. Además del núcleo familiar, estaba también Atila, el perro de la casa.

Uhu y el niño Prudencio: Serie publicitaria creada por Ibáñez para promocionar un conocido pegamento de origen alemán. La serie está protagonizada por un búho llamado Uhu (búho, en alemán) y su amigo, un muchacho llamado Prudencio. El pájaro lleva consigo un tubo de pegamento que va desperdigado por la calle, entre los transeúntes, generando situaciones muy cómicas.

Vicente Ruínez (el “Super”): Mandamás de la T.I.A., organización para la que trabajan Mortadelo y Filemón, a quienes siempre encomienda las misiones más arriesgadas. De marcado carácter despótico, a menudo tira de galones para imponer su criterio sobre sus subordinados, aunque con frecuencia sufre en primera persona las consecuencias de la incompetencia de estos: misiones fracasadas, daños irreversibles, escarnio público ante su superior, el Director General, y el ridículo de toda la organización, del que suele hacerse eco la prensa nacional e internacional. Es habitual verle al final de cada historieta vagando por lugares recónditos buscando desesperadamente a sus agentes, mientras vocifera sus nombres en un tono aparentemente conciliador, pero con una evidente carga de irrefrenable ira.

Wolfgang Mamoutheler: Guardameta de la selección nacional de Alemania de aspecto descomunal que aparece en la aventura Mundial 98. Sus 200 kilos le convierten en una muralla defensiva natural prácticamente infranqueable.

X-w-z-96: Pérfido villano de origen extraterrestre que aparece en el álbum Los invasores con la intención de dominar el mundo. Para lograr tal fin suplanta la identidad del científico Von Iatum, confundiendo así a Mortadelo y Filemón, que irán eliminando poco a poco a los rivales directos del alienígena.

Yo: Autoparodia de Ibáñez en la que el dibujante se ríe de sus propios defectos, como su miopía o su calvicie, y hasta de su profesión, retratándose a menudo en situaciones cómicas y surrealistas.

Zacarías: Perro policía reconvertido en ladrón por culpa de un suero, inventado por el profesor Bacterio, que parece alterar el metabolismo y las costumbres de los animales. Protagoniza uno de los capítulos de la inolvidable aventura Safari callejero.

Fuente: El País/ Alfredo Sánchez Esteban – Raúl Tárraga Albaladejo.

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/FJUAMHUXERC7HNUEYHPGSGY5UY.JPG)