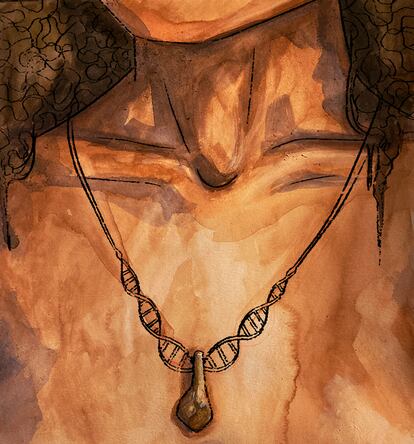

Este sistema para obtener material genético permite vincular objetos arqueológicos con las personas que los tocaron

on las personas que los tocaron

INSTITUTO MAX PLANCK DE ANTROPOLOGÍA EVOLUTIVA

Para los forenses, los objetos personales hallados en la escena de un crimen son claves porque pueden contener ADN que identifique a la víctima e incluso al asesino. Pero no es fácil recuperar material genético de hace 20.000 años y menos de una cosa que llevó alguien pegada a su cuerpo. Primero, porque la mayoría de las creaciones humanas, como la ropa, se han perdido en el tiempo. Segundo, porque los artefactos que se conservan son tan valiosos que no se pueden usar con ellos las técnicas de extracción de ADN, la mayoría agresivas, porque podrían ponerlos en peligro. Pero ahora, científicos alemanes han descubierto que se puede recuperar información genética de un colgante perteneciente a la persona que lo llevaba con solo lavarlo.

El colgante en cuestión fue descubierto por arqueólogos rusos en una de las cuevas de Denísova, en Siberia. Esta es la región donde vivieron los denisovanos, una especie de homínido que debió convivir con los ancestros de los humanos actuales y los neandertales (hay quienes sostienen que eran neandertales del este). En 2019, en una de las cuevas se descubrió el diente de un animal tallado y agujereado. Los investigadores tenían ante sí un adorno hecho probablemente de un ciervo que, por el estrato en el que lo hallaron, debió llevar alguien hace entre 20.000 y 30.000 años, es decir, cuando los denisovanos y los neandertales ya habían desaparecido en esta parte del mundo. Pero no pudieron indagar más allá y la cosa se quedó ahí, en una creación humana más para la colección. Sin embargo, en 2021, investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva publicaron un nuevo método para extraer y aislar ADN de huesos y dientes que no los destruye. En esta ocasión, casi importa menos el colgante que la nueva técnica para su análisis genético.

Elena Essel, investigadora del Max Planck, participó en el desarrollo de esa técnica. “Para muestras de huesos y dientes, lo habitual es perforar un pequeño orificio en la muestra para recoger el polvo de hueso. Este polvo se usa luego para la extracción de ADN”, explica. Pero cuando se trabaja con artefactos confeccionados a partir de huesos y dientes, “en muchos casos no se puede hacer el muestreo destructivo, ya que arruinaría información valiosa que puede proporcionar la superficie de estos objetos”, añade.

Essel indica que la estructura de la superficie puede dar una idea de cómo se fabricaron y utilizaron estos objetos. Y añade: “Estos conocimientos son fundamentales para nuestra comprensión de las estrategias, el comportamiento y la cultura de subsistencia humana en el Pleistoceno. Por lo tanto, es crucial preservar la integridad de los artefactos durante la extracción. Así que nos propusimos desarrollar una técnica de extracción de ADN no destructiva”, completa.

Soluciones químicas y guantes

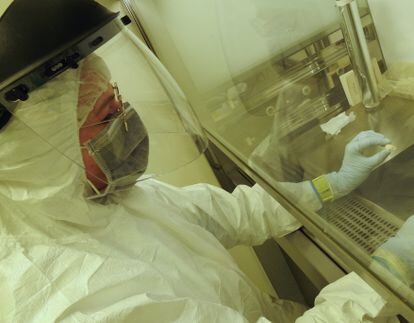

Tras ensayar el lavado con varias soluciones químicas en distintos objetos, encontraron que el fosfato sódico extraía el ADN sin dañarlos. Antes de probarlo con el colgante, lo usaron para reanalizar una serie de objetos de huesos de hace miles de años y recuperados el siglo pasado. Lograron extraer gran cantidad de restos genéticos, pero todo el ADN que identificaron era del propio animal o de humanos actuales: las muestras estaban contaminadas. Así que lo probaron con otros artefactos descubiertos en los últimos años, cuando ya los arqueólogos trabajan equipados como forenses, con guantes, gorros y mascarillas para evitar que sus manos, su sudor o incluso su aliento contamine algo que ha permanecido intacto durante milenios.

Tal y como detallan Essel y sus colegas en la revista científica Nature, usaron su nuevo método con cuatro colgantes de hueso que habían sido excavados con mucho mimo intentando evitar la contaminación. “En comparación con otras soluciones, el fosfato no disuelve la matriz ósea para liberar el ADN en la solución”, explica Essel. Lo que hace este compuesto es prestarle su fosfato al hueso y al agregar fosfato libre, les permite “liberar el ADN de la matriz ósea sin involucionar el hueso mismo”, termina la científica alemana.

Tres de los colgantes analizados eran de la cueva de Bacho Kiro, en Bulgaria, y el otro era el de la cueva de Denísova. Los primeros son relevantes porque en Bacho Kiro se encontraron uno de los restos más antiguos de Homo sapiens en Europa. Las cuatro muestras fueron sumergidas en una solución con fosfato sódico y lavadas a diferentes temperaturas. Esto permitió obtener ADN de las cuatro. Dos de los colgantes de la cueva búlgara eran de algún tipo de oso ya extinguido y la otra de un bóvido. En cuanto al colgante denisovano, estaba hecho de un diente de un wapití, una especie de ciervo.

Pero el objetivo de las científicas era encontrar ADN humano. Lo lograron en uno de los colgantes búlgaros, pero en una proporción y concentración que impedía saber mucho más. Tuvieron más suerte con el adorno ruso: había suficiente material genético exógeno que se había colado en el diente. Tanto los huesos como los dientes son porosos y, más importante aún, contienen hidroxiapatita. Este compuesto, que por ejemplo forma parte del esmalte de los dientes, es básicamente calcio. Está presente en la matriz ósea y absorbe el ADN extraño como si fuera el propio. Así que las células de las manos que lo hicieron o del cuello que lo portó (o incluso de su sudor) se colaron dentro del colgante y toda su información genética ha sido recuperada ahora.

De su análisis genético, los científicos han podido inferir que se trataba de una mujer sapiens, como los humanos modernos, y no una denisovana. Debió vivir en aquella cueva hace entre 18.500 y 25.000 años, La datación entre el ADN animal y el humano del colgante, que difiere en unos milenios, no permite afinar más. Para hacerlo habría que usar la técnica del carbono-14, que es muy destructiva. La genética de la mujer encaja con la de otros restos humanos encontrados en Siberia, aunque al compararla con las poblaciones actuales, a quien más se asemeja es a los indios americanos. Esto tiene lógica, ya que desde Siberia partirían poco después los primeros humanos modernos que colonizaron América.

“Hace 20.000 años, una mujer usó este diente perforado y su sudor entró en el colgante. 20.000 años después, liberamos el ADN de esta antigua mujer”

Marie Soressi, arqueóloga de Universidad de Leiden, Países Bajos

“Está emparentada con una población local de la época y miembros de esta población se trasladaron a América del Norte”, dice la arqueóloga experta en evolución humana de la Universidad de Leiden (Países Bajos) y coautora de esta investigación, Marie Soressi. Para ella, sin embargo, lo relevante de este trabajo es que se trata de “la primera extracción de ADN humano antiguo de un objeto de la Edad de Piedra”. Soressi destaca la relevancia del método sobre el análisis genético en sí: “Hace 20.000 años, una mujer en Siberia usó este diente perforado y su sudor entró en el colgante, la hidroxiapatita del diente se unió con su ADN y lo conservó en el colgante. 20.000 años después, liberamos el ADN de esta antigua mujer de su unión con la hidroxiapatita del diente del ciervo, elevando la temperatura y usando un líquido de fosfato de sodio que tiene una altísima capacidad de atracción y unión con las moléculas de ADN”, detalla.

Hay muchos restos humanos del Paleolítico y también muchos objetos. El problema es vincularlos. Lo explica Soressi: “Excavamos sitios con una gran cantidad de objetos, herramientas de piedra, de hueso, restos de fauna y, en ocasiones, adornos personales… Pero la resolución temporal es muy baja: a menudo decenas de años, a veces cientos o incluso miles de años colapsados en una capa arqueológica. Aplicando la misma resolución de tiempo al presente, confundiríamos objetos de la época medieval con los del siglo XXI. Una pregunta tan simple como si objetos específicos (por ejemplo, objetos para trabajar la piel) fueron usados por hombres o mujeres no puede ser contestada”. Para la investigadora, esta nueva técnica “abre enormes oportunidades para reconstruir mejor el papel de los individuos en el pasado según su sexo y ascendencia”.

El profesor Matthias Meyer, colega de Essel en el Instituto Max Planck, destaca esta recuperación de ADN humano de un objeto usado por una persona. “Actualmente, solo hay formas indirectas de vincular personas con objetos, por ejemplo, si se encuentran huesos humanos en la misma capa arqueológica”, dice. Pero esta investigación lo puede cambiar todo: “Sabiendo que los objetos en sí mismos pueden preservar el ADN humano, ahora podemos asignar objetos no solo a grupos de personas sino a individuos específicos. Con esto podemos saber si los colgantes y otros adornos fueron usados por hombres, mujeres o ambos”, añade. También esperan que el método funcione con herramientas de hueso y en los casos en que diferentes grupos, como los neandertales y los humanos modernos, habitaron el mismo lugar, “podríamos determinar qué objetos fueron utilizados por qué grupo”, termina.

El genetista Carles Lalueza-Fox es uno de los mayores expertos en ADN antiguo y fue revisor de esta investigación antes de su publicación. Sobre el alcance del método y la posibilidad de aplicarlo a otros restos del pasado dice: “Se publican muchos métodos que después no se emplean más allá de sus proponentes, bien porque solo se han reportado resultados positivos o bien porque no hay muchos especímenes donde aplicarlos”. Pero sí cree que podría usarse en objetos parecidos, “por ejemplo para determinar si hombres y mujeres empleaban adornos corporales, pero el entorno de la cueva de Denísova parece ser muy especial para la conservación del ADN; ya veremos si se puede aplicar a otros yacimientos y bajo qué circunstancias”, concluye el científico del Instituto de Biología Evolutiva (UPF-CSIC).

Fuente: El País/Miguel Ángel Criado.