Un equipo de biólogos recopila todas las cuevas, minas y pozos de la Península Ibérica en los que confirma que sobreviven poblaciones de ‘Schistostega pennata’, un musgo luminoso amenazado

La búsqueda partió de un flechazo amoroso. El biólogo asturiano Jairo Robla caminaba por la pista Finlandesa de Oviedo, una senda peatonal que discurre por la falda sur del Naranco, cuando un brillo fascinante lo atajo hacia una pequeña oquedad en la roca. Robla cree que esa diminuta cueva “ni siquiera tiene nombre”, pero para él quedó grabada como el primer lugar mágico donde se encontró, y se dejó cautivar, con el Oro de Dragón. El brillo dorado y verdoso que refleja el musgo Schistostega pennata, amenazado en España, es en realidad la propia luz natural, aprovechada y multiplicada hasta la extenuación por este diminuto ser vivo que es incapaz de competir por el espacio con otras especies. Para sobrevivir se esconde en lugares penumbrosos y húmedos como las bocas de algunas grutas, pozos, minas, grietas, viejos árboles huecos, túneles o madrigueras donde, a veces, entra un tímido rayo. Los poéticos nombres populares de la schistostega, el agazapado “oro de dragón” u “oro de duende”, hablan de la atmósfera irreal, fantástica, que genera su protonema verde esmeralda, con células especializadas que tienen una única vacuola gigante que hace la función de una lente. Esta especie de lupa no produce, sino que proyecta y potencia la escasa luz solar que penetra a alguna hora del día en la entrada de las oquedades que el musgo habita.

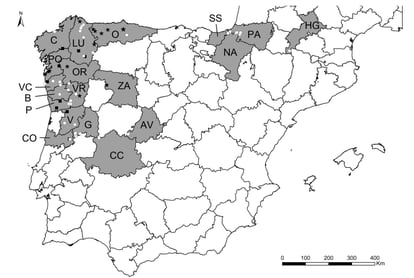

Aunque en otras latitudes del hemisferio norte está más presente, la Península Ibérica marca el límite en Europa y, más al sur de Cáceres, este musgo —que en España está considerado raro y vulnerable— no existe. Los registros publicados hasta ahora sobre poblaciones de Schistostega pennata en la Península Ibérica eran parciales y tenían muchos años. Decidido a investigarlos tras su enamoramiento instantáneo, Jairo Robla y otros biólogos a los que embarcó en la aventura comprobaron que alguno de esos reductos del musgo luminoso que aparecían en los compendios ya había desaparecido de la faz de la tierra. El equipo, sin embargo, ha logrado ampliar considerablemente el mapa de enclaves y localizar un total de 73 puntos donde se puede contemplar el Oro de Dragón: son 26 más que aquellos de los que se tenía alguna noticia.

Con los resultados de su estudio, el mayor repaso llevado a cabo hasta el momento en este territorio, acaban de publicar el artículo Desvelando los motores ecológicos de la Schistostega pennata en la Península Ibérica: distribución y conservación,(Unravelling the ecological drivers of Schistostega pennata on the Iberian Peeninsula: distribution and conservation) en la revista británica Journal of Bryology, especializada en la rama de la botánica que investiga las plantas briófitas, las que todos identificamos como musgos. Para destapar todos estos lugares en los que a determinadas horas se puede observar la luz mágica que atrapa y refleja el protonema esmeralda, los cuatro investigadores se valieron de su propio trabajo de campo, de literatura científica anterior, de plataformas de “ciencia ciudadana” y también de los avisos de particulares.

Este último fue, por ejemplo, el caso de la alerta lanzada hace un año por vecinos del barrio de Beade, en Vigo, que descubrieron el característico brillo de la schistostega en una mina de agua de 200 años, dentro de una finca privada sobre la que pende la amenaza de expropiación. Si la contestación social no logra parar el empeño del Ayuntamiento, aquel terreno (y otras propiedades, incluidas casas) acabará sepultado por el asfalto del vial PO-010 que conectará la Zona Franca donde opera Stellantis (Citroën, Peugeot) con la autovía que enlaza con los polígonos donde se asientan empresas auxiliares de la automoción. Tal y como recoge el artículo que dirige Robla, este musgo que brilla como un ejército de luciérnagas está clasificado como amenazado o casi amenazado en las listas rojas ibéricas. En el proyecto coordinado por este especialista que actualmente trabaja en la Estación Biológica de Doñana (EBD – CSIC), participaron también Víctor González García (Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, Universidad de Oviedo–CSIC); la doctora por la Universidad de León Sara Santamarina; y Mikel Artazkoz, biólogo en la Sociedad Pública de Gestión Ambiental de Navarra.

De los 73 registros que reúne en una tabla anexa el último artículo publicado por Journal of Bryology, 34 están en Portugal, 33 en España y seis en los Pirineos franceses. El trabajo revela que existen poblaciones en provincias como Ourense y Zamora donde nunca se había identificado la schistostega. Junto a estas dos, se ha localizado el musgo luminoso en diversos escondites de Pontevedra, A Coruña, Lugo, Asturias, Ávila, Cáceres, Navarra y Gipuzkoa.

En los departamentos franceses se hallaron colonias en Haute-Garonne y Pirineos Atlánticos, mientras que en Portugal el musgo está presente en Braga, Coimbra, Porto, Viseu, Viana do Castelo, Vila Real y, sobre todo, Guarda. El 93% de los registros se corresponden con la entrada de cavidades del terreno, naturales o artificiales. Solo dos registros tuvieron lugar en ambientes no cerrados: una ladera sombreada en Langreo (Asturias) y el sistema radicular de un castaño en Muñís (Navia de Suarna, Lugo).

En desventaja frente a otros musgos y plantas, la schistostegabusca sus propios refugios —preferentemente sobre sustratos silíceos y suelos ácidos, de granito, gneis o arenisca—, adonde, según se apuntó en investigaciones de otros países, es capaz de viajar incluso en las patas de los murciélagos y otros animales con los que comparte guarida. Son, por lo general, cuevas u oquedades naturales o artificiales, en zonas de temperaturas suaves, abundantes precipitaciones y, según observaron los biólogos españoles, “alguna influencia oceánica”. El equipo recalca que es necesario el inicio y seguimiento de “campañas exhaustivas de muestreo” para “promover su conservación, dada la fragmentación de sus poblaciones”, muy vulnerables a la presión humana, y las peculiaridades de los refugios donde logra prosperar.

La Schistostega pennata es el “único miembro de la familia Schistostegaceae” y se considera en peligro de extinción en algunos países. Los cuatro biólogos y naturalistas españoles desarrollaron un modelo predictivo que puede servir de base para llegar a comprender e intuir la distribución de este “musgo intrigante” en el planeta. Así, identificaron distintas zonas “idóneas” para su desarrollo en las que podría existir aunque, de momento, no hayan salido a la luz poblaciones.

Las células especializadas del protonema del musgo luminoso “tienen una única vacuola grande y con forma de lente cuya superficie curva es capaz de redirigir y enfocar la luz hacia los cloroplastos”, explican en el artículo. “Cuando la luz procede de una única dirección, estos se desplazan al punto más intensamente iluminado del lado interno de la célula y se genera esa luminosidad característica”. Esta luz tal especial inspiró en los territorios donde habita “muchas historias fantásticas”, y una cueva con oro de dragón está declarada Monumento Natural en Hokkaido (Japón).

En España, las dos áreas donde más reductos habita son la provincia de Lugo (A Veneira de Roques, Castro de Viladonga, Cova das Choias, Pedrafita do Cebreiro, Valadouro, Val do Inferno, Xestido, Xistral, Rego de Loureiro, Navia de Suarna) y el Principado de Asturias (mina Excomulgada, Pista Finlandesa, ladera de Las Piezas en Sama de Langreo, Monte Naranco, cueva Xan Rata, cueva Espina, Villatresmil). En Ávila, la schistostega se encuentra en la sierra de Gredos, en Cáceres en la sierra de Gata, en Navarra en Aiako Harriak y, muy cerca, en Gipuzkoa, en los montes de Aia.

En la provincia de A Coruña, el musgo luminoso brilla en una mina próxima a la playa de Sabón (Arteixo) y junto al río Ulla en San Xusto (Arzúa). En Ourense, el último rastreo lo ha descubierto en la conocida como Cova da Moura (Laias) y en Pontevedra se encuentra junto a la playa en Baiona; en Fornelos de Montes; en las Covas do Folón, das Figosas y das Lagoas (Coruxo, Vigo) y en Beade (Vigo). En Zamora, el tesoro del dragón, hasta ahora desconocido, resplandece salpicando la roca, en pequeñas motas, en el pueblo de San Blas, ayuntamiento de Viñas, a la entrada de la mina Mari Carmen.

FUENTE: DIARIO EL PAÍS / SILVIA R. PONTEVEDRA