El escritor y entomólogo publica en España un exitoso texto híbrido que relata su pasión por recopilar insectos mezclada con otros mimbres literarios y autobiográficos

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/FJUAMHUXERC7HNUEYHPGSGY5UY.JPG)

Lo que se ve por la ventana es lo que se podría imaginar si alguien habla de un idílico escenario campestre y nórdico. Las escaleras bajan al embarcadero, donde descansa una pequeña barca, luego se tiende el lago como una lona de espejo, hasta llegar a la fronda de coníferas y a las casas pintadas de alegres colores en la otra orilla. La suerte ha traído el sol, a finales de septiembre, a una latitud de 59 grados norte. En las escaleras un enigmático hombre vestido con camisa de cuadros observa los pájaros a través de unos prismáticos. Luego ese hombre se da la vuelta y dice: “Esto es el paraíso”.

Runmarö es una apartada isla del archipiélago de Estocolmo (Suecia) donde apenas se encuentran unos 300 habitantes en invierno. El hombre que se gira es Fredrik Sjöberg (Västervik, 65 años), escritor, entomólogo y, durante mucho tiempo, coleccionista de moscas. Vive aquí desde hace 40 años, ahora con su pareja, la poeta Aase Berg. Hace dos décadas escribió el libro El arte de coleccionar moscas, que, después de una edición subterránea en España, regresa de la mano de Libros del Asteroide en una nueva traducción de Marc Jiménez y Petronella Zetterlund. El libro cosechó en sus inicios gran éxito en Alemania, llegó a Italia, Países Bajos, Estados Unidos, etc. Y el autor fue requerido por doquier. “Este libro es como una agencia de viajes, y yo soy el pasajero”, bromea. “Otras veces aparecen por la isla tipos como vosotros, que vienen de lejos, y me lo vuelven a traer a la cabeza”.

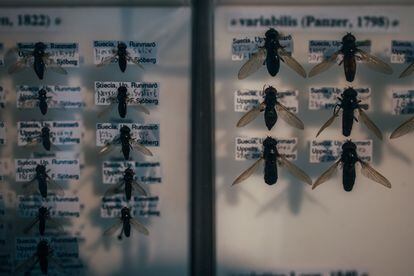

El título original del libro, en sueco, es La trampa de moscas, y condensa muy bien su contenido: igual que una trampa de moscas, que atrapa ejemplares variopintos, en el volumen se congregan gran variedad de asuntos. Desde el conocimiento científico sobre los sírfidos (las moscas que coleccionaba Sjöberg y que, con sus bandas amarillas y negras, pueden parecer abejas al profano), hasta la biografía de grandes científicos del ramo (como el creador de una efectiva trampa, René Malaise, que vertebra el libro), pasando por anécdotas de la vida de Sjöberg, como sus experiencias en la escena teatral o sus viajes por el mundo durante su inquieta juventud. “Me puse a escribir sobre moscas, pero lo que quería en realidad era escribir sobre mí mismo”, dice sentado en la gran mesa de madera de su comedor, donde ahora ofrece café y más tarde el almuerzo, un apaño de pasta con cosas, también muy variopintas.

Esta mezcla de géneros literarios es muy contemporánea. “Eso me dicen, que es una forma de escribir cada vez más común. Pero no lo era tanto hace 20 años”, presume. Los libreros no saben dónde colocar su obra, si es una novela, divulgación científica, ensayo, biografía, autobiografía o eso que llaman en inglés nature writing (escritura sobre la naturaleza). “Es solo un libro”, resume Sjöberg, “yo digo que lo coloquen en el mejor sitio: el escaparate”.

La metáfora de la trampa para moscas también tiene para Sjöberg otros significados, cuenta mientras muestra cómo conseguir unos ejemplares en su asilvestrado jardín: la mayor parte de las 200 especies de su colección las encontró al lado de la puerta de casa, porque la biodiversidad de la isla, asegura, es una de las mayores de Europa. “El texto habla de la trampa que supone la pasión del coleccionismo, cuando te obsesionas por acumular cualquier mierda. De vivir en una isla, que también una trampa. Y, claro está, de atrapar al lector”.

La torturada psicología del coleccionista

Aunque había recopilado insectos desde los seis años, la afición por los sírfidos le llegó a Sjöberg cuando sus tres hijos eran pequeños y había mucho jaleo en el hogar familiar. Esa nueva misión fue alimentada por algunos manuales recién publicados que le permitían identificar las especies. Con esas publicaciones se generó un boom en el coleccionismo de sírfidos: un boom que incluía a unas 10 personas, más o menos. Pero le abría una vía de escape. “Necesitaba tener algo mío, algo que hacer en soledad”, cuenta. “Coleccionar moscas es emocionante y relajante. Es como emborracharse, pero más barato”. Curiosamente, en el libro despliega una diatriba contra el movimiento slow, muy en boga en aquellos años, y defiende la rapidez tecnológica: mejor un mundo cada vez más rápido que uno cada vez más lento. Dos decenios después no lo tiene tan claro. “La verdad es que he cambiado de opinión, ahora la velocidad a la que todo cambia es muy loca”, reconoce.

La dimensión psicológica del coleccionismo es central para Sjöberg. La afición combate la ansiedad y no importa tanto su resultado, el acumular ejemplares, como el mero hecho de coleccionar. “Cuando coleccionas te olvidas del paso del tiempo, te olvidas de que vas a morir”, dice el autor. “Cuanto más tiempo pasa, más asusta la vida, por motivos obvios”. Nada es eterno: la acumulación de moscas se terminó después de la publicación del libro; también cuando en 2009 fue expuesta como una obra de arte en la Bienal de Venecia. “Entonces tuve que buscar otra cosa que hacer con mi vida: me puse a coleccionar arte”, cuenta el autor, “es notablemente más caro”.

Ahora su escritura versa más sobre cuestiones artísticas; aunque siempre vuelve a los insectos. Juntarlos, además, tiene un aliciente especial: hay muchísimas especies. Se reproducen rápido, veloces pasan las generaciones y se adaptan con facilidad a los diferentes hábitats (y al cambio climático). La evolución biológica despliega su abanico con prisa y en todo su esplendor. No hay muchas especies de elefante, pero hay muchísimas de moscas. La gran mayoría de las especies de insectos aún son desconocidas. Es el paraíso del coleccionista.

Al pasear por la isla de Runmarö, de solo 1.500 hectáreas, toma uno conciencia de su tamaño, también cuando los vecinos se asoman a ver quién es el forastero y ofrecerle conversación. “¿Venís de muy lejos?”. E incluso a enseñarle, orgullosos, enormes colmenas de abejas que descolgaron del tejado de casa. Luego el mar está por todas partes. Sjöberg dio la vuelta al mundo por esos mares, harto de la carrera de Biología, al poco de entrar en la veintena. También lo relata en el libro. “Viajar solo cuando uno es joven y no tiene claro qué quiere hacer en la vida puede ser una buena idea. Se conoce uno a sí mismo. Luego ya pensé que no era tan buena idea, hice muchas locuras”. En Nueva Zelanda acabó en el hospital, hizo senderismo por el Himalaya, cogió la malaria, y regreso más de un año después sin ganas de viajar más. “Ahora lo que me gusta es esta isla. O ir a festivales literarios, pero muy bien organizados”, cuenta.

Primero reír y luego pensar

Sjöberg tiene en su haber el premio Ig Nobel de Literatura de 2016. Estos galardones, que se dan en la Universidad de Harvard, premian iniciativas alocadas o absurdas (que “primero hacen reír a la gente, y luego la hacen pensar”): el coleccionismo de moscas del sueco fue tenido en cuenta. Viajó a Estados Unidos, dio un discurso de un minuto (el tiempo máximo permitido) y recibió un millón de dólares de Zimbabue (en aquel tiempo, con la hiperinflación en el país africano, casi no valían nada). Aunque el humor en la literatura no suele estar bien visto, es fundamental para Sjöberg, tanto en su vida cotidiana como en su escritura. “Creo que mis libros son divertidos”, afirma.

Después de almorzar, el coleccionista de moscas nos conduce en su viejo automóvil (“esta isla es un cementerio para coches viejos”) al ferry que recorre esta parte del archipiélago de Estocolmo, un laberinto acuático formado por 221.800 islas e islotes, que nos llevará hasta un autobús, que, a su vez, nos llevará de vuelta a la capital, y luego a un avión desde el que apreciaremos por última vez y desde el cielo el laberinto isleño. “La gente está perdiendo su conexión con la naturaleza, incluso en Suecia, donde había mucha. Los jóvenes ya no van al bosque. Y cuando no se conoce a la naturaleza, se le tiene miedo”, cuenta mientras maneja el volante y por la ventanilla va mostrando los hitos del lugar, el centro comunitario, una pequeña iglesia o el único restaurante de la isla. Entretanto, reflexiona sobre el cambio climático: “No me gusta que la gente tenga miedo del futuro. Creo que hay cambio climático, claro, pero prefiero ser optimista. Aún hay esperanza. Lo percibo en la biodiversidad que permanece en esta misma isla: todavía tenemos una oportunidad”.

Fuente: El País/Sergio C. Fanjul.