Los epigrafistas, que hasta hace diez años desconocían los nombres de las divinidades, confirman un nuevo teónimo, Salagin, quizás el dios de la metalurgia

Hasta hace poco más de diez años, los expertos se preguntaban cómo era posible que conocieran perfectamente los nombres de numerosos dioses celtas, celtíberos y lusitanos y, en cambio, no pudieran mencionar uno solo de los íberos. Es cierto que, de momento, siguen sin descifrar su escritura, pero también lo es que los romanos ―que describían y dejaban para la posteridad todo lo que encontraban en sus conquistas― tampoco hicieron demasiadas referencias a las divinidades de este pueblo que ocupó la franja mediterránea peninsular desde el sureste de Francia hasta Andalucía oriental a partir del siglo VI a. C. Sin embargo, nuevos hallazgos epigráficos latinos y la continua revisión de otros viejos han variado sustancialmente la situación en los últimos tiempos. Los especialistas ya están seguros de conocer cuatro divinidades íberas y la última de ellas es Salagin, según avanza el artículo Salagin (no Salus Augusta) en una inscripción de El Centenillo (Jaén), de Helena Gimeno, directora del Centro Corpus Inscriptionum Latinarum II, de la Universidad de Alcalá de Henares, y Javier Velaza, decano y catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona.

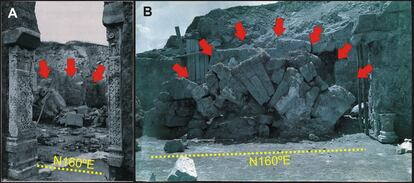

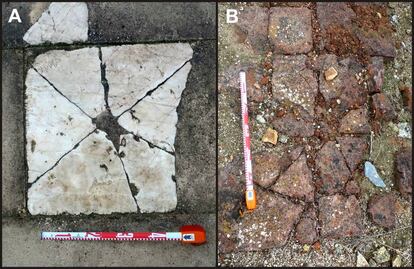

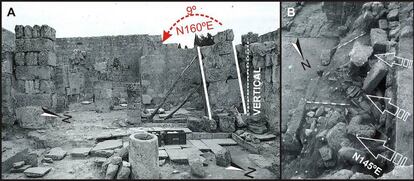

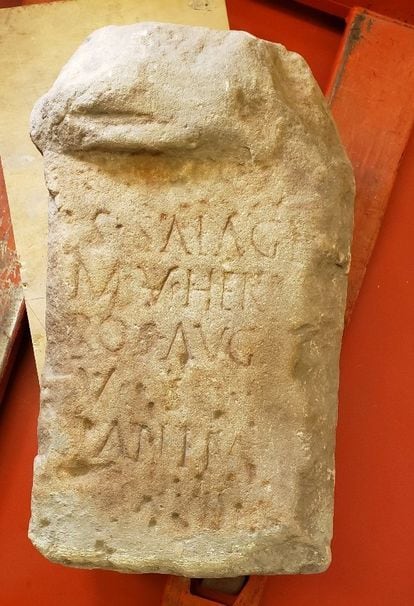

En 1901, el ingeniero británico Horace Sandars encontró en las minas de plomo de El Centenillo (Baños, Jaén) los cimientos de un templete rectangular de 5 por 12 metros junto a numerosos sillares de cuarcita “revueltos en un montón desparramado por el suelo”, además de un ara con una inscripción en latín. Hizo un calco de las letras y lo envío al reputado epigrafista Fidel Fita. El experto interpretó la inscripción como la conocida diosa romana de la salud, Salus Augusta, a pesar de que Sandars le insistiera en que no ponía eso. Fita nunca rectificó y se dio por buena su versión de que se trataba de Salus, pero cuando el ara ingresó en el Museo Arqueológico Nacional, alguien anotó en el expediente “S·Salagi”, posiblemente dios de la metalurgia.

Hace diez años, en el municipio de Fuente del Rey (Jaén), se confirmó la aparición de un epígrafe en latín dedicado al dios íbero Betatun. Poco después, otro en Cartagena dedicado a Salaeco, mientras que un tercero, conocido desde antes en Susqueda (Girona), se releyó con el nombre Sertundo. Todos los epígrafes fueron localizados en territorio claramente íbero. Pero la gran distancia existente entre sus lugares de hallazgo hizo pensar a los epigrafistas que podría tratarse de divinidades locales y que no formaran parte de una religión íbera global. Pero hace dos años, en Minas de Riotinto (Huelva) se localizó otra inscripción que hacía referencia a un tal Salagin, un nombre que coincidía exactamente con el del ara de El Centenillo y que Fita había identificado como Salus Augusta. El enigma se complicaba, además, porque Riotinto se ubica en el antiguo territorio turdetano o tartésico, no íbero.

Gimeno y Velaza decidieron entonces estudiar la inscripción onubense. El catedrático lo explica: “El nombre Salagin plantea notables problemas de atribución lingüística: por un lado, el hecho de que su lugar de hallazgo se sitúe en territorio de la Turdetania [Huelva] invita en primera instancia a considerar su atribución a una lengua local, la que llamamos turdetana, de la que se conservan escasísimas referencias y de la que no sabemos prácticamente nada. Sin embargo, el análisis lingüístico del teónimo lo relaciona con elementos propios de la onomástica ibérica, lo que nos llevó a pensar que se podía tratar de un íbero que viajó hasta Turdetania, trabajó en las minas de la región y dedicó la inscripción a su dios”. Cualquier cosa podía ser.

Los expertos repararon entonces en la inscripción que se guarda en el Museo Arqueológico Nacional [S·Salagi] y que Sandars había hallado en Jaén. Se trata de un altar de 73 centímetros de altura, 42 de ancho y 28 de grosor. El informe detalla que la superficie de la pieza está “muy desgastada. Las letras, capitales cuadradas alargadas con refuerzos marcados, están en parte muy desgastadas y en el extremo derecho de las líneas se ha perdido una. Las interpunciones [separaciones entre signos] no están nada claras. El ara fue manipulada para insertarla, probablemente, en algún muro. La base fue eliminada. El coronamiento en origen debió tener frontón y un focus [cavidad para las ofrendas] bastante alto, también fue seccionado y rebajados sus laterales derecho e izquierdo de forma que desde la cabecera esa parte muestra un cierto aspecto troncocónico”.

Si la inscripción que está grabada en este altar se lee como Salagin y no como Salus Augusta, “el ara de El Centenillo nos proporcionaría un nuevo testimonio de este teónimo. La novedad en este caso es que el lugar del hallazgo se sitúa en la región íbera de la Oretania [que se extiende por parte de las actuales provincias de Jaén, Ciudad Real y Albacete] y, en consecuencia, a un territorio donde tenemos bien documentada la presencia de la lengua ibérica”.

“El hecho de que las dos inscripciones hayan sido encontradas en zonas mineras [Huelva y Jaén] podría interpretarse como prueba de que Salagin era una divinidad relacionada con ese tipo de actividad”, sostienen los expertos. “Aunque los indicios pudieran hacer tentadora esa idea, no podemos dejar de invitar a la cautela, por cuanto no puede descartarse a priori que se trate de una mera casualidad, por lo que se necesitan más pruebas”. Pruebas que se están buscando en los santuarios íberos conocidos. Pero aquí surge una nueva dificultad, y es que la lengua ibérica continúa siendo una lengua indescifrada.

Actualmente, las investigaciones continúan en La Cerdaña (entre Lleida y Girona), donde especialistas como Joan Ferrer han descubierto muchas inscripciones ibéricas sobre rocas en santuarios al aire libre. “Se sospecha que algunas pueden mencionar nombres de divinidad, ya que el hecho de que se repita la misma palabra en varias rocas podría ser un buen indicio”. De momento, no se ha hallado ningún inscripción con Salagin, “pero no hay que perder la esperanza”, concluye Velaza.

Fuente: El País/Vicente G. Olaya.