Hallan por casualidad en un museo de Verona un instrumento de orientación fabricado en Al-Ándalus en el siglo XI con inscripciones en árabe, hebreo y latín

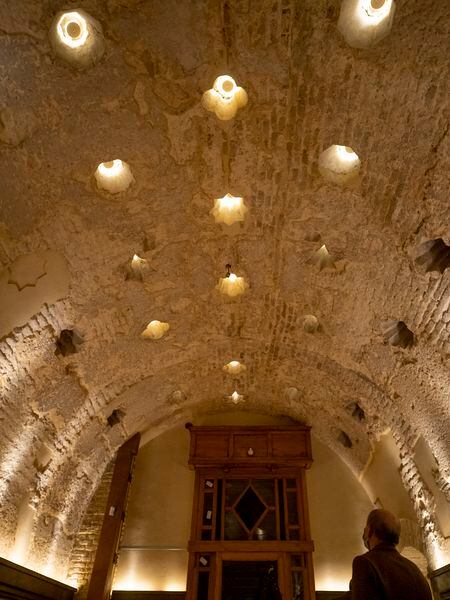

No sabían lo que tenían. Los cuidadores de un museo familiar de Verona (Italia) creían que el extraño objeto era falso. Pero una historiadora de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), Federica Gigante, supo lo que era nada más verlo en una imagen subida a internet. En cuanto pudo, se fue hasta allí y una vez lo tuvo delante supo que estaba ante una joya de la tecnología medieval, un ordenador del siglo XI. Se trata de unos de los astrolabios más antiguos conservados. Lo debieron de hacer manos andalusíes, probablemente en Toledo, pero pasó por las de árabes, judíos y cristianos antes de acabar en la ciudad italiana donde William Shakespeare ambientó su Romeo y Julieta.

“Estaba preparando una conferencia sobre el interés por los objetos islámicos y los especímenes científicos en la Europa moderna temprana y quería imágenes de coleccionistas famosos para pegar en mi PowerPoint”, cuenta la historiadora Federica Gigante. “Busqué en Google el nombre de uno de estos coleccionistas, llamado Ludovico Moscardo, que vivió en Verona en el siglo XVII y reunió una importante colección de artefactos y especímenes naturales procedentes de todo el mundo”. “Sabía que existía un retrato de él y Google lo encontró, pero al lado vi una foto de un museo. Comencé a curiosear entre los objetos que aparecían en la foto y me di cuenta de que, en una esquina, había uno redondo de metal con una parte superior triangular y un anillo que se parecía mucho a un astrolabio”, sigue Gigante. “Rápidamente, escribí a la curadora, quien me envió algunas fotos diciendo que no sabían qué era. Pensaron que era falso. Ahora es el objeto más importante de su colección”, termina.

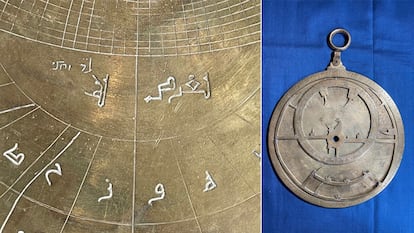

El instrumento es de origen árabe. Tiene inscripciones en ese idioma con caligrafía cúfica (de origen abásida, iraquí). Aunque la firma del autor, que era norma, está borrada, la escritura original del aparato, los nombres de las estrellas, la numeración abjad (propia del alfabeto árabe), las indicaciones para el rezo a Alá… dejan claro que fue confeccionado por y para musulmanes. “Sin embargo, cuando visité el museo y estudié el astrolabio de cerca, pude ver leves inscripciones en hebreo”, cuenta. Pero, como en las películas de Indiana Jones, “solo podían distinguirse a la luz rasante que entraba por una ventana”, añade. Posteriormente, también descubrió números escritos con grafía latina grabados tiempo después. Son muy escasos los astrolabios con texto en los tres idiomas.

Los primeros astrolabios los idearon y fabricaron matemáticos, geómetras y astrónomos griegos hace más de 2.000 años. “La función principal de un astrolabio es dar la hora, no la navegación marítima, como se cree”, recuerda Gigante. Para el mar se usaron los astrolabios marineros, una evolución de los planisferios como este. “Los monjes los usaban para calcular sus oraciones diarias, los musulmanes para el momento de oración”, añade la historiadora. El astrolabio identificado por ella en el Museo Fundación Miniscalchi-Erizzo, cuenta con una serie de marcas para que los musulmanes pudieran saber cuándo debían cumplir con el precepto de los cinco rezos. “También puedes usarlo para calcular la hora del atardecer, del amanecer, o simplemente estudiar la posición de las estrellas en un momento determinado”, prosigue. Este aparato permitía además vaticinar el futuro, ya que contaba con los signos del zodiaco.

Con 19,1 centímetros de diámetro y un peso de 1,07 kilogramos, el astrolabio está hecho de latón, una aleación de zinc y cobre. Se conservan dos placas cilíndricas que encajan dentro de la base, la madre, como pequeñas enciclopedias portátiles, con las coordenadas locales de una zona. El artefacto se completa con la rete (red en latín), una circunferencia calada movible que contiene la proyección del zodiaco y la eclíptica del Sol, los trópicos, el ecuador, y las estrellas. Toda una guía del mapa estelar. En la madre, una base cuyo borde está marcado con una escala dividida en grados, hay una inscripción que da las primeras pistas sobre su origen. En árabe se puede leer: “Para la latitud de Medinaceli, 41°30″. Solo hay una Medinaceli y está en Soria. La primera placa, además, también presenta otras latitudes de Al-Ándalus, como las de Toledo y las de Córdoba. En la segunda, que no es la original que debió tener, no hay nombres de ciudades, pero las coordenadas eran las del norte de África. Saber cuándo lo hicieron le costó algo más a Gigante.

Analizó la caligrafía de las inscripciones en árabe, ya que la firma estaba borrada. “Se data con los motivos estilísticos, la forma, el estilo de los grabados, el tipo de escamas que añaden en el reverso…”, explica. La pista caligráfica clave aquí está en la rete, la parte superior del artefacto. Según explica la autora en la revista científica Nuncius, la información está escrita con el característico estilo de la tradición abasida de los astrolabios andalusíes, como el que fabricó el astrónomo Jalaf ibn al-Muʾāḍ, que se conserva en el Museo Británico. La segunda pista la encontró Gigante mirando las estrellas.

“Aunque las consideramos fijas, las estrellas se mueven debido al fenómeno llamado precesión de los equinoccios”, recuerda Gigante. Se puede comparar con los movimientos de una peonza. Al principio, gira sobre su eje y puede moverse por el suelo, pero se mantiene vertical sobre su eje. Pero cuando empieza a perder fuerza, la Tierra pierde esa verticalidad. “Este bamboleo significa que el polo norte celeste se mueve, visto desde la Tierra, en sentido antihorario en un círculo que tarda aproximadamente 26.000 años en completarse. Este cambio crea un movimiento en la longitud de una estrella, que son sus coordenadas este-oeste, de aproximadamente un grado cada 70 años”. Así que la posición de las estrellas en el astrolabio permite datarla. Lo hicieron a finales del siglo XI, quizá en el reino de taifa de Toledo, cuna de buena parte de los astrolabios andalusíes que se conservan y que inspiraron a los de la Cristiandad europea.

Correcciones incorrectas

A las inscripciones se añadieron después otras en hebreo. “Algunas inscripciones hebreas podrían haber sido añadidas cuando el objeto todavía estaba en España”, opina Gigante y lo argumenta: “La inscripción dedicatoria y la firma añadidas contienen nombres judíos, pero escritos en árabe”. Y los judíos de Italia no hablaban el árabe, como sí hacían en Al-Ándalus. “Otras inscripciones hebreas podrían haber sido añadidas cuando el astrolabio ya estaba en Italia, por una comunidad de la diáspora judía española”, añade. En el año 1146, el erudito judío español Abraham Ibn Ezra escribió el tratado más antiguo que se conserva sobre los astrolabios precisamente en Verona. “Ibn Ezra habla de un tipo estándar que coincide exactamente con nuestro astrolabio”, destaca la historiadora. Para ella es un misterio que coincidieran en el tiempo el artefacto y el polímata.

El astrolabio presenta correcciones inscritas no solo en hebreo, sino también en números occidentales, con grafía latina. Marcados de forma tosca, con rayaduras, en los lados de las placas, traducen y corrigen los valores de latitud. Gigante cree que es muy probable que estas adiciones se hicieran en Verona para un hablante de latín o italiano. El cambio más llamativo afecta a Medinaceli, colocada en otra latitud. Para los cristianos que manipularon el artefacto, esta localidad estaba en 42 y 40, es decir, 42°20′ Norte y no en las coordenadas originales en árabe que indicaban los 41° 30′. Con el paso de los siglos, la posición del planeta con respecto a las estrellas y, por tanto, las coordenadas de la localidad soriana, han podido cambiar. ”Puede ser que un usuario posterior del instrumento pensara que el valor árabe original era incorrecto y lo cambiara. Pero el árabe era más exacto que cualquiera de las enmiendas”, termina la descubridora del astrolabio de las tres culturas.

Son los musulmanes los que lo reintroducen otra vez en Europa. Los textos más antiguos del astrolabio que tenemos, los del monasterio de Ripoll, son traducciones del árabe”

Josefina Arribas, investigadora del Instituto de Historia de la Ciencia de la Academia Polaca de Ciencias

Josefina Arribas es investigadora del Instituto de Historia de la Ciencia de la Academia Polaca de Ciencias. Lo suyo es la historia medieval, en especial de Sefarad y los judíos españoles. Y sabe mucho de astrolabios. “Son los musulmanes los que lo reintroducen otra vez en Europa. Los textos más antiguos del astrolabio que tenemos, los del monasterio de Ripoll, son traducciones del árabe”, explica. Sobre la datación del siglo XI del encontrado en Verona, lo que lo colocaría entre las pocas decenas de astrolabios andalusíes de esa época que se conservan, Arribas cree que la prueba definitiva sería analizar el latón con el que está hecha. La ratio de isótopos de un mismo metal podría arrojar luz sobre la fecha.

Sobre sus usos, Arribas coincide: “En los monasterios se podía utilizar para decir la hora, aunque tenían otros medios, como clepsidras o velas, que estaban ya medidas, conforme se consumían. ¿Por qué se implanta con tanta fuerza en el mundo musulmán? ¿La astronomía por qué tiene tanta fuerza? Porque tiene un uso práctico e inmediato relacionado con la religión. Con un astrolabio, el que está a cargo de decir las horas, lo determina y lo anuncia, le hace saber al pueblo que es el momento de orar”. Pero, para Arribas, decir la hora era el uso más simple. “El astrolabio se usó, es mi posición y cada vez más entre los expertos, sobre todo por la astrología. Tienes que pensar en la astrología, no como la vemos ahora, sino como era entonces, que se veía casi como una ciencia”.

Fuente: El País/ Miguel Ángel Criado.

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/3EL5LXGOC7L6BU2ZTE6KW434JQ.JPG)