Una reproducción de la nave con la que Juan Sebastián Elcano arribó el 8 de septiembre de 1522 llegó en septiembre a la capital andaluza para festejar una de las mayores gestas de la humanidad

Si heroico había sido salir, lo verdaderamente épico fue regresar. “Nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido”. Lo escribía el navegante italiano Antonio Pigafetta, consciente de las consecuencias históricas que tendría en el devenir mundial su llegada al puerto de Mulas de Sevilla el 8 de septiembre de 1522, tras conseguir completar la primera vuelta al mundo en un periplo que narró en los pasajes de un diario escalofriante escrito durante la travesía. Descalzos, cadavéricos y al límite de la resistencia humana, 17 supervivientes ―Pigafetta entre ellos― de la gran expedición marítima organizada tres años antes por el navegante portugués Fernando de Magallanes, y que tenía como propósito abrir una ruta comercial con la isla de las especias (las actuales islas Molucas), regresan a Sevilla. Magallanes, al igual que un altísimo porcentaje de la tripulación, había muerto en Filipinas durante un combate con la población indígena en 1521. Los que consiguen completar el viaje lo hacen capitaneados a partir de ese momento por Juan Sebastián Elcano en una única nave, la nao Victoria, de las cinco que habían partido del mismo puerto sevillano en agosto de 1519.

Escribe Pigafetta que una multitud ve llegar a esos hombres espectrales sumida en un completo silencio, mientras desde el barco resuenan las salvas de los cañones con las que tradicionalmente se celebraba la llegada a un nuevo puerto. La nave, igualmente maltrecha, viene remolcada río arriba desde Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y apenas se mantiene a flote. Al día siguiente, “con cirios en la mano y en procesión” ―relata el cronista―, los supervivientes se dirigen a postrarse a los pies de la Virgen de la Victoria, en la catedral de Sevilla, del mismo nombre que la única embarcación superviviente.

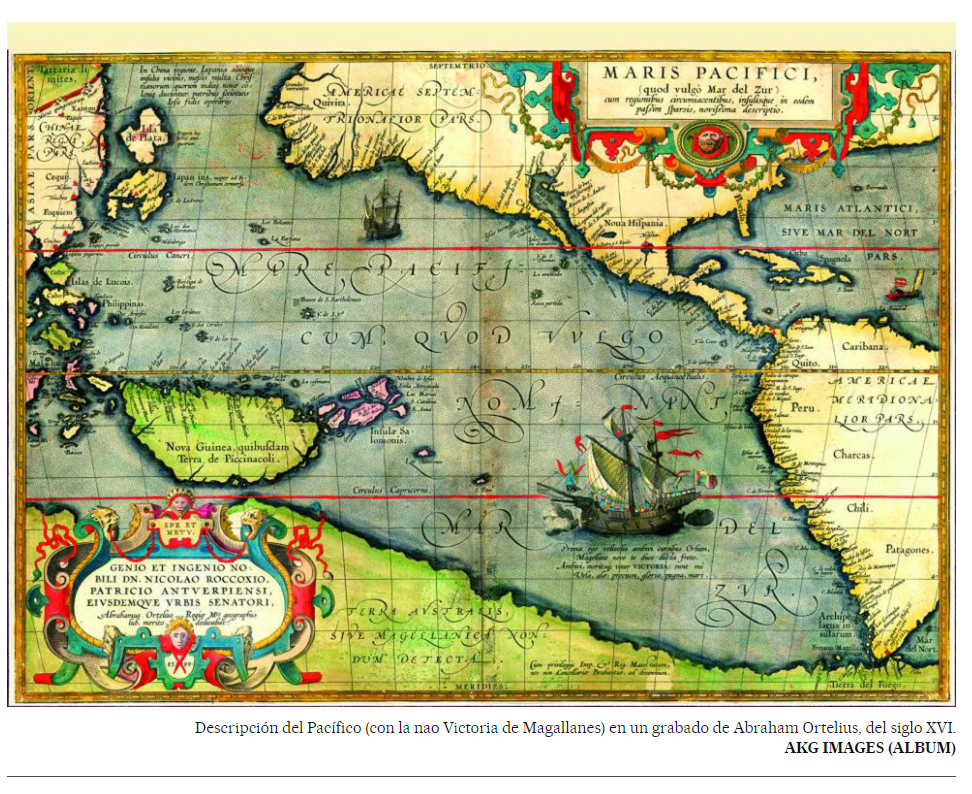

La verdadera gesta fue volver. Esta expedición nunca quiso dar la vuelta al mundo. Su objetivo eran las Molucas y traer a Europa las especias”, explica el catedrático de Historia de América Ramón María Serrera, que este jueves cierra con una conferencia de clausura los actos de conmemoración de la hazaña en el Archivo de Indias de Sevilla. “La vuelta al mundo es posible porque no supieron volver por donde habían venido”: el americanista explica lo que él denomina el gran logro del “retorno imprevisto”. Según el experto, “el tornaviaje no se descubre y se regulariza en este tipo de expediciones náuticas hasta 1565, o sea que la decisión de Elcano cuando muere Magallanes es navegar hacia Occidente”. Lo hizo atravesando todo el océano Índico, mares entonces portugueses, llenos de peligros y piratería, hasta llegar al cabo de Buena Esperanza y contornear África para alcanzar las Azores. De allí a Sanlúcar y a Sevilla. “Ese carácter de lo imprevisto es importantísimo, navegaban sin saber por dónde iban, pero estaban descubriendo el planeta”, añade el historiador.

La expedición inicial estaba formada por cinco naves con 265 hombres. Sin embargo, esta tragedia humana de dimensiones colosales, con más de 200 bajas, sirvió para una proeza de dimensiones aún mayores: cuatro vascos, cuatro griegos, dos andaluces, dos portugueses, dos italianos, un cántabro, un extremeño, un gallego y un alemán fueron los afortunados en culminar la I Circunnavegación de la Tierra, confeccionando un nuevo orden del mundo. “Nos centramos siempre en el tema de la proeza, de la hazaña, y no en las consecuencias, tan impresionantes como la verificación de la esfericidad de la tierra. Algo que ya habían adelantado los geógrafos griegos en el siglo III, entre ellos Eratóstenes de Cirene, pero que en el siglo XVI pasa de ser una especulación del mundo clásico a una comprobación empírica”, destaca el americanista sevillano. Tres años y catorce días de travesía en los que recorrieron 32.000 millas náuticas (72.000 kilómetros), dando a conocer “la plena dimensión esférica de nuestro planeta”. Una gesta que cambió la historia de la navegación y es una clave fundamental para comprender la Historia Moderna y, por qué no, el principio de la globalización.

En la actual plaza de Cuba de la capital andaluza, donde antes se encontraba el puerto de Mulas, que recibió a esas 17 almas maltrechas, mirando de frente a la Torre del Oro, apenas recuerdan esta epopeya universal una placa colocada en 2010 en el antiguo convento de Los Remedios, al comienzo de la calle dedicada a Juan Sebastián Elcano, y la Milla Cero de la Tierra, monumento conmemorativo de la primera circunnavegación con una esfera armilar.

Pero hoy se cumplen 500 años de la culminación de esta gesta capitalizada al alimón por las ciudades andaluzas de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, y los puertos que vieron partir y regresar a estos hombres están de fiesta. Un gran desfile naval que partió este pasado martes de la ciudad gaditana con las réplicas de los barcos históricos continúa hoy su recorrido por la desembocadura del Guadalquivir hasta culminar esta tarde con la entrada en la capital andaluza de la reproducción de la nao Victoria. Es el punto final de una conmemoración que comenzó en 2019 con la gran exposición El viaje más largo, inaugurada por los Reyes de España en el Archivo de Indias de Sevilla ―y que actualmente se encuentra completando su gira por el país―, pero que tuvo que interrumpir su ambicioso calendario durante la pandemia, con la sensación agridulce de no haberse podido alcanzarse la magnitud de esta gesta universal.

“Lo cierto es que en estos tres años se ha hecho un gran esfuerzo importante por parte de las Administraciones, tanto públicas como privadas, por salvar la conmemoración y darle altura nacional e internacional aún en estos años de pandemia. Se han sacado adelante más de cien proyectos de muy diverso calado, que ahora culminan con los grandes eventos de Sanlúcar de Barrameda y Sevilla, con la presencia del Rey y el Gobierno de España, y la tarea de aquí en adelante es trabajar para que quede un legado en la ciudad”, explica Guadalupe Fernández, directora de contenidos de la Fundación Nao Victoria, en sintonía con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE). Este último explica su intención: “Queremos ser capaces no solo de cerrar esta conmemoración por todo lo alto, como estamos haciendo durante esta semana, sino de hacerla permanecer y de que esté de aquí en adelante vinculada a la imagen y a la marca de Sevilla”.

Tras los actos programados esta tarde en el Real Alcázar de Sevilla, con la presencia, además del Rey, de los ministros de Asuntos Exteriores de España y Portugal, José Manuel Albares y João Gomes Cravinho, una de las principales señas de identidad que van a permanecer y a modificar ya para siempre el paisaje fluvial más icónico de la ciudad es, precisamente, el atraque definitivo junto a la Torre del Oro de la réplica de la nao Victoria que se construyó en 2019 ex profeso para la celebración del V centenario.

La nave original, otra de las injusticias de la historia, fue vendida en subasta pública cinco meses después de su llegada a Sevilla en 1522 a un mercader genovés, el mejor postor, por 285 ducados. A partir de ahí, se pierde su pista. “Si bien realmente desconocemos su destino, cronistas de la época e historiadores de siglos sucesivos reflexionaron sobre cómo tendría haber sido su justo final, mucho más glorioso en consonancia a la hazaña que realizó, como hubiera sido su conservación en las Atarazanas de la ciudad”, recuerda Guadalupe Fernández.

Junto a la reconstrucción de la nave y su apertura al público, la Fundación Nao Victoria, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, tiene prevista la apertura a partir del mes de diciembre del centro de interpretación Explora Terra, ubicado junto a la Torre del Oro, “un proyecto para facilitar el conocimiento y las relaciones transfronterizas entre España y Portugal, concebido para conservar y dar a conocer el patrimonio cultural de las grandes expediciones marítimas”, explica Fernández. Presupuestado en algo más de seis millones de euros, de los que 4,6 son fondos comunitarios, comprende la recuperación y adaptación de las réplicas de los barcos históricos para convertirlos en recursos museísticos.

Otro de los grandes edificios patrimoniales de la ciudad que lleva años peleando por su conservación y destino cultural es la Fábrica de Artillería de Sevilla, que dedicará la parte occidental de este imponente edificio del siglo XVIII en acoger el Centro Magallanes a partir de la próxima primavera, “con la vocación de darle músculo al ecosistema cultural de Sevilla y ponerlo en conexión con Portugal”, explica el alcalde.

La compañía teatral La Fura dels Baus pondrá el broche final este sábado en Sevilla a los actos de conmemoración de este “retorno imprevisto” que fue la primera vuelta al mundo con el espectáculo Esfera Mundi, durante el cual emergerá de las aguas del Guadalquivir una sirena de más de tres metros de altura y casi media tonelada de peso, realizada en bronce. La escultura es el emblema y mascarón de proa de La Naumon, el barco con el compañía realizará una nueva singladura alrededor del planeta.

Sea como fuere, “no hay una explosión mundial de conmemoración del acontecimiento como ocurrió en la Expo 92, aunque se han hecho muchas cosas interesantes”, reflexiona Ramón María Serrera, que apuesta por que “la mejor conmemoración sea estudiar y divulgar” la hazaña que dibujó, definitivamente, la tierra como un planeta redondo.

FUENTE EL PAÍS / AMALIA BULNES