El 800 aniversario del nacimiento del célebre rey de Castilla y León saca brillo a su gran legado cultural, en el que sobresale la expansión del español gracias a la traducción de tratados del árabe y el latín

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/UHLHSPRBDBB5LBRLEEBQJX3FQQ.JPG)

“¿Qué han hecho los romanos por nosotros?”, se preguntaban los rebeldes de Judea en uno de los gags más famosos de los Monty Python en La vida de Brian. Una pregunta retórica y repleta de humor porque el yugo romano les había traído, también, muchos avances de la civilización. Este martes se cumplen 800 años desde que nació en Toledo el que sería rey Alfonso X, titulado “El Sabio” hasta hoy. Exposiciones, publicaciones, conferencias y actos de diversa índole festejan su reinado, así que es el momento de evaluar su legado y preguntar qué hizo por nosotros. “Ha habido un tópico entre algunos historiadores sobre que Alfonso X fue un mal gobernante porque se centró en los aspectos culturales, y eso no es cierto”, dice Inés Fernández-Ordóñez, catedrática de Lengua Española en la Universidad Autónoma de Madrid y comisaria de la exposición que en la Biblioteca Nacional de España muestra los códices alfonsíes que atesora esta institución.

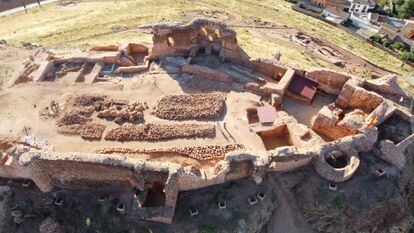

¿De dónde le vino ese interés por la cultura? Alfonso sucedió a su padre, Fernando III el Santo, unificador de Castilla y León, “señalado por sus hechos bélicos”, explica por correo electrónico María Jesús Viguera Molins, de la Real Academia de la Historia. “Ha habido varios ejemplos en la historia en que a un rey guerreado le sigue un rey sabio”. Su infancia “la pasó lejos de la corte, al cuidado de un noble en tierras gallegas, donde recibió una sólida formación”, escribió en la biografía del rey que puede leerse en la web de la Academia de la Historia Julio Valdeón, fallecido en 2009. Lo que no quiere decir que no desarrollara campañas militares de la Reconquista. Este historiador apunta la toma de Cádiz, en 1262, y parte de lo que hoy es Huelva. A caballo de estas campañas destacó por su “impulso al proceso repoblador en el valle del Guadalquivir”. Fernández-Ordóñez añade que cuando el monarca llegó al poder, con 30 años, en 1252, poseía un importante bagaje en misiones diplomáticas y bélicas encargadas por su padre. “Tenía contactos con sabios árabes, expertos en derecho de otros países, con otras cortes…”.

Ha habido un tópico sobre que Alfonso X fue un mal gobernante porque se centró en los aspectos culturales, y eso no es cierto

Inés Fernández-Ordóñez

Esta experta en los textos producidos bajo el reinado alfonsí coincide con Viguera en que la cultura fue el campo de sus magnos logros. “De ella hizo el núcleo de su acción política porque quería transformar la sociedad y convencer a sus súbditos de la necesidad de hacerlo. Fue un pionero en pensar que la implantación de determinadas ideas puede preceder a cambios sociales”, añade Fernández-Ordóñez, miembro de la Real Academia Española (RAE), para quien fue también “un visionario en la divulgación de la cultura y en la transmisión del conocimiento. Todo ello ayudó a generalizar la escritura del castellano estándar, sobre todo en el ámbito jurídico, con la incorporación de palabras del latín”.

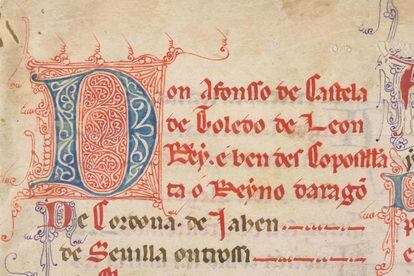

En ese campo del Derecho, “encargó obras teóricas que desembocarán en la monarquía absolutista, como el código de las Siete partidas”, llamado así porque estaba dividido en siete partes. “Las Partidas funcionaron como fuente de derecho en España hasta el Código Civil del siglo XIX [1889] porque legislaba sobre cuestiones muy concretas. Monarcas posteriores decían que cuando no hubiera legislación sobre algo, se recurriera a ellas”. Viguera agrega que con este texto “se ampliaron contenidos jurídicos a gentes de otras religiones y culturas”. Mientras que Lola Pons, filóloga e investigadora de la Lengua, en una columna en este periódico hace dos semanas, destacaba que fue “la primera disposición legal que igualaba a todos los súbditos de sus territorios”. Hoy, en el Capitolio estadounidense, su efigie está entre los personajes elegidos por su relevancia en la historia legislativa del país.

Sin embargo, Alfonso X encontró muchos problemas para poder aplicar las Partidas en su propio reinado porque a los nobles no les hacía gracia su deseo de centralizar la ley y se rebelaron. Tuvo que ser su bisnieto, Alfonso XI, quien en 1348 proclamó: “Damos por ley el libro de las Partidas que hizo mi bisabuelo”, apunta Fernández-Ordóñez, que precisa que fue este Alfonso el primero de quien se tiene constancia que calificó a su antecesor de “sabio”.

“También fue un narcisista patológico, al que le encantaba que le retratasen. Muy ambicioso, quiso hacer algunas reformas demasiado deprisa”. Chocó con la nobleza por las Partidas y por su política fiscal, con nuevos impuestos. “Y con la Iglesia por su deseo de nombrar él los obispos y no aceptar la autoridad del Papa. Se proclamaba representante de Dios en la Tierra”. Por ello, Gregorio X le negó su apoyo en su aspiración a ser rey de romanos, el emperador, como logró Carlos I en 1530. No obstante, Alfonso X logró “un muy amplio renombre internacional por las alianzas que trazó con sus pretensiones imperiales”, agrega Viguera.

En el mismo año de ese fracaso, 1275, muere su hijo Fernando, llamado a sucederle. Los últimos años del rey de Castilla y León hasta su muerte, en 1284 en Sevilla, son dramáticos por la hostilidad de quien finalmente sería su sucesor, su hijo Sancho IV, que tenía prisa por el trono y al que llegó a desheredar. “Además, tenía una enfermedad, quizás un tumor, que le deformó la cara y provocó dolores horribles, lo que repercutía en su carácter, más irascible”, explica Fernández-Ordóñez.

Para argumentar la conveniencia de esas reformas que tantos obstáculos encontraron “encargó obras de carácter histórico”, como la Primera Crónica General de España, que se escribió entre 1270 y 1283. Aquí el nombre de España “es una identificación territorial, la península Ibérica. Ese texto supone un molde identitario y narrativo que va a perdurar hasta el siglo XIX y, en parte, hasta hoy, porque se organiza en torno a los sucesivos pobladores de la Península”. Asimismo, Viguera subraya que este relato es un ejemplo de su interés por incluir a las otras culturas que había en su territorio, árabe y musulmana, cuando dijo que era una historia “tan bien de moros como de cristianos, et aún de judíos”.

En esa línea, se asocia a su reinado la escuela de traductores de Toledo, “que no fue tal y como conocemos hoy ese término, sino una práctica que venía desde finales del siglo XI, con Alfonso VI, cuando se sustituyeron los ritos eclesiásticos de la época visigoda y se adoptaron los de Roma por la reforma cluniacense, lo que motivo que llegasen numerosos religiosos, sobre todo de Francia”, explica Fernández-Ordóñez. “Ya se traducían tratados árabes al romance y de ahí al latín, la gran aportación alfonsí es que la versión en romance, que antes se desechaba, se va a convertir con él en la versión final”. Lola Pons resalta que de los textos científicos alfonsíes se añadieron al castellano palabras como: ángulo, crepúsculo, diámetro, esfera, polo o planeta. Viguera, investigadora de la historia de al-Ándalus, subraya “la integración y transmisión de elementos de otras culturas” y que el rey “mantuvo el uso de algunas construcciones andalusíes, como la mezquita de Córdoba”, así como el “arte mudéjar, lo que es otra muestra de su visión práctica”.

Para el escritor y viñetista de EL PAÍS José María Pérez, Peridis, que ha novelado en una trilogía parte de la Edad Media española, Alfonso “supo aprovechar un momento de síntesis, de oportunidad, se conocían varios idiomas y se benefició de esa confluencia de los dos mundos, sin querer acabar con la parte oriental”. Para Peridis, el lado oscuro de Alfonso es el episodio del apresamiento y ejecución de su hermano Don Fadrique, que ordenó probablemente por la participación de este en una conjura contra el rey.

Pasión astronómica

Era la misma persona que manifestó gran pasión astronómica. Para un fin nada científico, como era “saber qué decisiones tomar en función del movimiento de los astros, aplicó un método científico, como fue ordenar a dos astrónomos judíos de Toledo que los observaran al menos nueve años”, señala Fernández-Ordóñez. De ahí surgió el tratado Las tablas alfonsíes, “que fueron válidas hasta la época de Copérnico”. En su honor, hay un cráter de la Luna al que se llamó Alphonsus y un pequeño asteroide bautizado como Alphonsina.

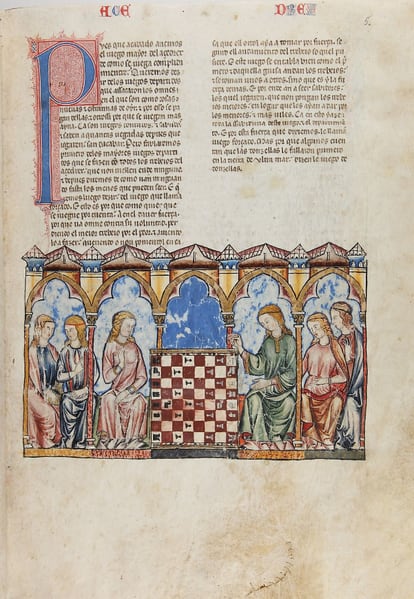

El rey también miraba al cielo para manifestar su devoción por la Virgen, un culto en boga entonces en Europa, por el que desembocamos en su obra literaria más afamada, las Cantigas. Son más de 400 poemas en galaico-portugués, con varias ediciones, desde 1266, que cuentan milagros de la Virgen y en los que, en esa manía narcisista, él se convierte en trovador que canta a la madre de Dios. Para Fernández-Ordóñez es también importante el Libro de juegos, ricamente ilustrado, en el que hay una parte dedicada al ajedrez y otra a los dados.

En todas estas obras que mandó “facer” él se ponía como autor, “non porquel escriva con sus manos”, como decía un texto de su época, sino “porque compone las razones del”. Finalmente, incluyo en los volúmenes toda un despliegue visual y tipográfico hasta entonces desconocido en la Península. En línea con Europa, son volúmenes “con prólogo, capítulos numerados y con títulos y otros recursos para hacerlos más atractivos visualmente”, concluye esta experta. Un insaciable curiosidad por el conocimiento descrita en una crónica de aquel tiempo: un rey “escodriñador de sciencias, requeridor de doctrinas e de enseñamientos”.

Fuente : El País / Manuel Morales .